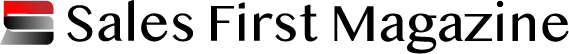

ビルメンテナンスと清掃の世界で、独自の営業モデルとロボティクス開発で市場を切り拓く企業がある。株式会社エムエムインターナショナル(MMI)だ。かつては親会社・マルハンに売上の100%を依存していた企業だった同社は、外部市場を開拓し、新たな顧客価値をつくり出す企業へと変革した。その背景には「現場理解を軸にした営業」と「データドリブンな開発」、そして「テクノロジーを継続的に使いこなす仕組み」がある。

同社の営業進化の軌跡と、いま走り出している未来戦略を紐解いていく。

顧客ゼロからの転換──マルハン依存から外販拡大へ

エムエムインターナショナルが橋本修一社長のもとでまず直面したのは、「売上のほぼ100%がマルハン」という構造だった。外部市場に踏み出したくても、営業としての“型”が存在しなかった。初期の営業は「マルハンではこうしています」という説明が中心で、他社の課題に沿った提案にはなりにくかった。多くの商談で扉が開かず、社内には「自分たちは外で戦えないのでは」という空気も漂っていた。

転機を生んだのは、ある社員の言葉だった。「どうか私たちを“使い倒してください”。必ず御社の役に立ちます」。この一言が発火点になり、同社の営業スタイルは「マルハン基準の説明」から「顧客課題の深掘り」へと転換していった。顕在化していない課題を観察し、顧客が言語化していないニーズを先回りして提示する。こうした姿勢が外部企業の信頼を獲得し、ホテル、シェアオフィス、商業施設などへ顧客が広がり始めた。

さらに、マルハンから「維持管理費35%削減」が突然求められたことも大きい。これはMMIにとって売上の35%が消えることを意味したが、この危機感が外販強化への強い推進力となった。「外に出て戦うしかない」という意識が社員の中に根づき、営業組織としての変革が一気に加速していった。

営業を変えた“現場データ”──清掃DXの導入

外販を拡大するうえで、もう一つの壁となったのは「品質のばらつき」と「属人性」だ。従来の清掃業務は紙を使ったチェックシートが中心で、品質管理は担当者の経験や感覚に左右された。顧客にとっては「どの店舗が、いつ、どう運用されているのか」が見えづらく、外部企業として信頼を得るには限界があった。

そこで橋本氏が最初に着手したのが、kintoneを基盤とした一元管理システムの構築だった。現場スタッフはスマートフォンで作業報告を行い、写真付きの記録は即時に本部へ共有される。法定点検の期限はアラートが自動で通知され、担当者が変わっても同じ品質を維持できる。

特に首都圏で170店舗以上展開している大手シェアオフィスの導入は、大きなインパクトを生んだ。店舗数が急拡大する中、紙の管理方法では運用が追いつかず、品質の維持に限界があった。MMIが導入した管理システムにより、作業状況、忘れ物、汚れ、設備不調といった情報がリアルタイムで可視化され、店舗運営側の管理コストも大幅に削減された。結果として、同社のDXサービスは顧客の意思決定を支える“販売の武器”となった。

営業担当は、この可視化データを活用し、「現場のどの部分が効率化され、どれだけコストが削減できるのか」を定量的に説明できるようになった。これにより、営業提案の説得力が高まり、外販拡大の加速に寄与した。

ロボティクスの衝撃──“プロダクトイン”ではなく“マーケットイン”でつくる清掃ロボット

清掃DXを進める一方で、橋本氏の視線は次の課題に向いていた。清掃現場では人材不足、教育コストの増大、離職率の高さなど、構造的な問題が深刻化していた。そこで「工程の一部をロボットに置き換える」発想が浮上する。

しかし、従来のロボットはパチンコホールのような複雑な環境には対応できなかった。ロボットは頻繁に停止し、清掃面積は全体の40%にとどまり、メーカーによる改善対応も遅かった。「このままではロボットが現場の負荷を軽減するどころか、逆に負担になる」。そうした限界を感じていた。

打開のきっかけは、2023年に出会った中国のYijiahe(イージアヘ)社だった。実証実験を行うと、彼らは停止の原因を即日で分析し、翌日にはアルゴリズムを修正した。これまで数週間かかっていた改善が、ほぼリアルタイムで反映される。このスピード感こそ、清掃現場にロボティクスを浸透させるために必要な要素だった。

橋本氏は、MMIが持つ膨大な現場データとYijiahe社の開発力が組み合わされば、「現場のためのロボット」が作れると確信した。こうして共同開発プロジェクトが始まり、ロボットの清掃累計時間はすでに32万時間、運用台数は1,130台を超える。現場データを生かしたロボティクス開発は、世界でも例の少ない取り組みだ。